Arbeitsgruppe Ökologie benthischer Organismen - Abgeschlossene Projekte

It is part of a successive series of projects funded by the German Federal Agency for Nature Conservation (BfN) with the goal to establish a sound scientific basis for the implication of relevant European Marine Directives with regard to benthic habitats. Within the project, we will continue our investigations on the spatial-temporal variability of the benthic communities in offhsore areas with a focus on special habitats such as boulder fields and exposed coarse substrates. Our work includes the mapping of benthic habitats on different spatial scales as well as the establishment of new monitoring programmes. We also will apply our findings on common assessment indicators and suggest alternative indicators if required. The analysis will be done in close cooperation with national and regional expert groups and consequently will be integrated into the national and regional discussion on the implementation of European Marine Strategy Framework Directive and the Habitats Directive.

EVAR-WP7 (Adaptation of macrozoobenthic species to fluctuating oxygen concentrations and their effect on benthic fluxe)

- Duration: 01.01.2019 - 31.12.2022

- Workpackage-PI: Dr. Michael L. Zettler

- Funded by: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

The coe areas of oxygen minimum zones (OMZs) have been subject to studies concerning ecological consequences of permanent low oxygen. The boundaries of OMZs, however, have not been considered as intensely despite their importance with regard to climate change and expansion of OMZs. Several studies concluded that organisms that are able to simultaneously cope with potentially long-lasting hypoxic periods and intense oxygen input e.g. by upwelling events, can build up high densities and biomass if food supply is abundant. Given the high variety of adaption mechanisms to these conditions, successful organisms in and along OMZs likely rely not only on one mechanism, but rather combine several strategies such as, for example, morphological and behavioural traits. In general, the boundaries of the Benguela Upwelling System have been poorly investigated in terms of species inventory, but during preliminary investigations we have observed that certain species occur with highest biomass directly at the edges of the OMZ. Therefore, we now aim to address the question:

By which mechanisms and up to which extent can abundant macrobenthic species survive fluctuations in oxygen availability and how does their activity affect benthic fluxes?

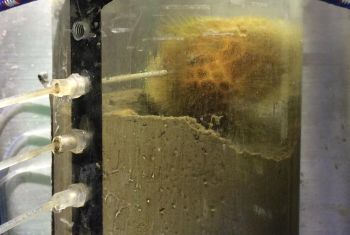

To clarify this, we will initially investigate the distribution of macrobenthic organisms along the transect with changing availability of oxygen in the bottom water. In addition, we will assess the abundance of macrobenthic species in the in situ and ex situ experiments planned to quantify benthic fluxes. This will reveal how the composition and activity of benthic macro organisms affect the fluxes between the sediment and water column. Furthermore, we will conduct targeted incubation experiments with selected, highly abundant species to determine how long they can survive without oxygen and their activity under fluctuations of oxygen availability on different time and concentration scales. This will contribute important boundary conditions for implementation of bioturbation in the benthic modelling work.

Several new species for science could be observed and described during the last years (2009 to 2023).A tabular overview of the species and where they were published can be found HERE.

Mapping of habitats (biotopes) and their living communities at the sea floor along the coasts of Mecklenburg-Vorpommern

Benthic communities are an important interface between fluxes of the water column and the sea floor and are sensitive to changes in both compartments. Based on this ecological function and the slow mobility of most benthic species, they play a special role in assessing anthropogenic influences on marine ecosystems. Therefore, the state of benthic communities represents a basis for water quality assessments and is considered in Descriptor 1 ‘biodiversity’, Descriptor 2 ‘non-indigenous species’ and in Descriptor 6 ‘sea-floor integrity’ of the European Marine Strategy Framework Directive (MSFD).

The ATLAS project is funded by the „Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V)“ and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). In the framework of the project habitat mapping in the coastal water of Mecklenburg-Pomerania is conducted to create a basis for assessment. In general, Specially Protected Habitats by law (Section 30 of the Federal Nature Conservation Act) and Broad Habitat Types (BHT) are distinguished. This leads to higher resolution mapping within protected areas and lower resolution mapping in broad habitats. Within the ATLAS project three focus areas were defined in the coastal waters of Mecklenburg-Western Pomerania, being located in the Bay of Wismar, Darss Sill and Plantagenetgrund.

For the mapping of the sea floor, acoustic data has to be collected first by using side scan sonar and multibeam echosounder in yet uncharted areas. Macrobenthic communities are sampled by Van Veen grab in sandy to gravel sediments and scratch samples are taken by divers on hard bottom substrate. Secondly, in large areas dominated by homogeneous soft substrates, the existing database of macrobenthic communities is complemented by additional sampling stations. Low resolution biotope maps will be delineated using predictive modelling. The recorded data will be used to apply and develop state of the art habitat classification models based on acoustic as well as macrobenthic data over a large-scale area in the Baltic Sea.

Marine Bivalvia of Germany

Duration: 01.10.2018-31.12.2020

Especially since the beginning of the 1990s, due to the increase of offshore activities associated with wind mill farms, gas pipelines and oil fields and the consequent need for environmental impact assessments, the demand for knowledge of benthic residents, their distribution and ecological needs has increased. There is more than one reason to present a new key book on bivalves for the German parts of the North Sea and Baltic Sea. First, it is an attempt to consider all marine species observed at least once in the whole catchment area. All species are figured and described comprehensively and their distribution is given in a map. Second, due to the rapid increase of non-indigenous species, we included species that seem to be in the process of becoming established as well as those that already are. The reader now has the opportunity to rely on one monograph rather than having to combine several well-known handbooks from neighbouring areas (see above) or to search in several publications dealing with a single species.

The present handbook will be published in the famous series “Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile”, which did not yet contain the marine bivalves.

Zettler, M.L., Alf, A. 2021: Bivalvia of German marine waters of the North and Baltic Seas. Conchbooks, Harxheim: 329pp [Dahl, F.: Die Tierwelt Deutschlands 85. Teil] https://www.conchbooks.de/?t=53&u=49452

BONUS ECOMAP

Duration: 01.09.2017 - 31.08.2020

Baltic Sea environmental assessments by innovative opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP) - WP2 (Small scale habitats: Impact of small scale fauna on roughness and acoustic scatter strength)

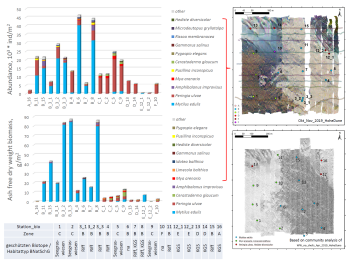

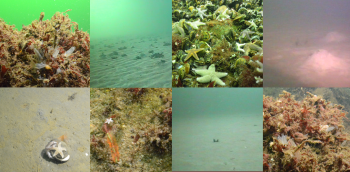

The goal of ECOMAP is to develop innovative methods for improved remote sensing of the seafloor in the Baltic Sea, especially addressing the physical impact of benthic life on the sensing procedures. Objectives of WP 2 include (1) the development of best-practice guide regarding the identification and monitoring of benthic macrofauna, (2) identification of frequency-specific visibility of macrobenthic organisms and traces in very-high frequency acoustic scatter data, to improve the interpretation of acoustic remote sensing data, (3) determination of seasonal dynamics of backscatter strength depending on organism lifecycle in different habitats and (4) development of ground-truthing, calibration and in situ methods to investigate the relation between opto-acoustic facies and marine habitats, and determine the natural variation of the seabed. ECOMAP contributes to better understanding of linkages between opto-acoustic and biological facies and geological models, and aims to provide a more comprehensive and holistic view on the seafloor. Most of WP2 investigations focus on fine scale differences in sandy habitats of the Oderbank and a pilot area representing a mosaic of soft and hard-bottom habitats in Hohe Düne (both in south-western Baltic Sea). First results from Oderbank, for example, suggest that it is possible to detect the unattached mussel clusters and indicate a minimum abundance of mussel coverage required for the detection in backscatter data and monitor their yearly dynamics.

Förderung: BONUS, BMBF

Ansprechpartner: Dr. Peter Feldens

Dr. Michael L. Zettler

Dr. Mayya Gogina

SeaFloorScan (Erfassung und Darstellung von biogenen und geogenen Strukturen im und auf dem Meeresboden)

- Laufzeit: 27.10.2017 - 31.03.2019

- Projektleitung: Dr. Michael L. Zettler

- Finanzierung: Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71)

- Forschungsschwerpunkt: Querschnittsaufgabe: Innovative Messtechnik

Ziel der Kleinstudie ist, kleinere Objekte (biologische und geilogische), Strukturen auf der Oberfläche und im unterlagernden Sediment mit Hilfe spezieller ultra-hochfrequenter akustischer und optischer Verfahren im Zentimeterbereich und besser aufzulösen sowie in einem 3D Volumen als akustische Rückstreustärke räumlich abzubilden.

AWZ-Projekt(Erfassung, Bewertung und Kartierung benthischer Arten und Biotope in Nord- und Ostsee)

Laufzeit: 01.01.2015 - 31.12.2018

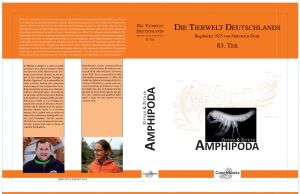

Amphipoda-Schlüssel

In dem für uns relevanten Gebiet sind ca. 200 Arten bzw. 105 Gattungen beheimatet. Diese Taxa stellen wir in Artsteckbriefen vor, die sowohl auf die Verbreitung und Ökologie als auch auf morphologische Merkmale eingehen. Letztere werden, sofern bestimmungsrelevant, zusammen mit einer Zeichnung des Habitus der jeweiligen Art auf Tafeln graphisch dargestellt. Dafür werden hauptsächlich männliche Tiere herangezogen. Morphologische Unterschiede zu weiblichen Individuen derselben Art werden jedoch ebenfalls graphisch verdeutlicht. Von allen Arten werden zudem Präparate angefertigt. Diese werden digital mit Hilfe einer AxioCam ICC3 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena) und der Software AxioVision Release 4.8.1 (Carl Zeiss Imaging Solutions GmbH, Jena) fotografiert. Für die Erstellung der Zeichnungen und Tafeln benutzen wir das Programm Adobe Illustrator CS5 und das Wacom intous 4 Stifttablett.

SPACES SGD (Submarine groundwater discharge (SGD) areas along the South African coast and its effects on benthic infaunal communities)

Laufzeit: 2013-2016

Der untermeerische Austritt von Grundwasser (Submarine Groundwater Discharge, SGD) ist ein in Küstenregionen allgegenwärtiger Prozess. SGD stellt, nach dem Flusswassereintrag, die zweitwichtigste Form des Verlustes von potentiell als Trinkwasser nutzbarem Süßwasser an die Ozeane dar. Entsprechend ist die Lokalisierung und Quantifizierung von SGD besonders in küstennahen ariden und semiariden Klimabereichen für die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung von immenser Bedeutung. Darüber hinaus kann SGD auch zur Gefährdung mariner Ökosysteme führen. Das ist der Fall, wenn eine anthropogene Kontamination küstennaher Aquifere, z.B. durch Nährstoffe vorliegt. Die False Bay/Knysna Lagoon in Südafrika stellen aufgrund ihrer Form, sowie der lokalen geologischen Situation ideale Standorte für eine SGD-Fallstudie dar, deren Ergebnisse auf andere Küstenbereiche des südlichen Afrika übertragbar sind. Die geplante Studie widmet sich beiden Aspekten: dem SGD-bedingten Verlust an als Trinkwasser nutzbarem Grundwasser, inbesondere in Hinblick auf die rasant wachsende Metropole Kapstadt, sowie der SGD-bedingten Schadstoffverfrachtung in die Bucht und der daraus resultierenden Gefährdung angeschlossener Ökosysteme. Die AG Benthos untersucht dabei den Einfluß von SGD auf Struktur, Funktion und Diversität benthischer Gemeinschaften am Meeresboden und vergleicht diese Ergebnisse mit Referenzstationen, die rein marin sind.

Förderung durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), FKZ: 02WSP1306C

Bewertung von Lebensräumen anhand des Makrozoobenthos im Gradienten der südlichen Ostsee in Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie und der Marinen Strategie (2007-fortlaufend)

Makrozoobenthos vor Südwest-Afrika (Namibia, Angola, Südafrika) (2004-2015)

Die Schelfgebiete vor Namibia und Angola gehören zum „Benguela Current Large Marine Ecosystem“ (BCLME), eines der vier größten Auftriebsgebiete der Welt. Die besondere Bathymetrie, Hydrografie und Trophodynamik stellen das Gebiet als eines der produktivsten der Welt heraus. Im Bereich des Schelfs von etwa 14°S-16°S befindet sich die Angola-Benguela Front, eine hydrografisch klar abgrenzbare Konvergenzzone zwischen dem nordwärts fließenden, kalten Benguelastrom und dem südwärts fließenden, warmen Angolastrom. Auf Basis von Benthosproben aus den Jahren 2004, 2008 und 2011 wurden mit Hilfe moderner statistischer Analyse-Verfahren die ausschlaggebenden Einflussgrößen (Umweltparameter, Sedimenteigenschaften, Hydrographie) für das Vorkommen einzelner Makrozoobenthosarten und höherer Taxa identifiziert. Die systematische und taxonomische Auswertung des umfangreichen Tiermaterials erfolgte gruppenweise. Relativ intensiv und erfolgreich wurden bislang die Mollusken, Echinodermaten und Crustaceen aufgearbeitet. Im Ergebnis konnten bislang 13 neue Tierarten und 1 neue Gattung in verschiedenen Fachzeitschriften beschrieben werden.

Eine weitere Arbeit beschäftigte sich mit der Verteilung des Makrozoobenthos entlang eines Sauerstoffminimumgradienten auf dem Schelf von Nordnamibia (Zettler et al. 2009). Der Auftrieb kalten und sauerstoffarmen Tiefenwassers führt in großen Bereichen des nordnamibischen Schelfs zu Zonen mit sehr geringen Sauerstoffwerten am Boden. Diese Gebiete sind artenarm aber individuenreich. Die Muschel Nuculana bicuspidata, die Schnecke Nassarius vinctus und der Polychaet Sabellaria eupomatoides haben sich diesen Bedingungen angepasst und bislang unbekannte Überlebensmechanismen in fast sauerstofffreier Umgebung entwickelt. Die Auswertung zeigt, dass für das nordnamibische Schelfgebiet eine deutlich höhere Artenzahl als bislang bekannt, angenommen werden muss.

Hausprojekt

Kartierung und Registrierung der marinen Lebensraumtypen (LRT) bzw. Biotope in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) (Cluster 6) (2012-2014)

Für die Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen in der deutschen Nord- und Ostsee bedarf es geeigneter räumlicher Referenzsysteme, mit denen die Lebensraumbedingungen in der marinen Umwelt flächenhaft ausreichend gut abgebildet werden können. Für den Meeresboden wurden hierzu in vergangenen Forschungsvorhaben diesbezügliche Typologisierungen erarbeitet, ohne dass diese den Ansprüchen einer flächendeckenden Biotoptypenklassifikation gerecht wurden. Dieses Defizit griff das Forschungscluster 6 auf. Ziele: eine vollständige Biotopkartierung in den zehn deutschen AWZ-Schutzgebieten, Erfassung der geschützten marinen Biotopflächen in der gesamten AWZ der deutschen Nord- und Ostsee (Seegraswiesen/sonstige marine Makrophytenbestände in der Ostsee; Schlickgründe mit bohrender Bodenmegafauna in der Nordsee; artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe)

Kooperationspartner:

Universität Vechta, Lehrstuhl für Landschaftsökologie; Alfred Wegener Institut, Bremerhaven; Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Geowissenschaften; BioConsult, Bremen, Klenkendorf; Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg; Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven

Zuwendungsgeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN

Monitoring und Bewertung des Benthos, der Lebensraumtypen/Biotope und der Gebietsfremden Arten (Cluster 4, Benthosmonitoring) (2011-2014)

Das Projekt in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) umfasste die Initiierung und Etablierung eines Benthosmonitorings unter Berücksichtigung der Belange der FFH-Richtlinie, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, der OSPAR- und HELCOM-Übereinkommen, sowie des Bundesnaturschutzgesetzes.

Neben der theoretischen (Weiter-)Entwicklung des Konzepts erfolgt auch die praktische Umsetzung durch jährliche Probenahme auf See und die Auswertung der gewonnenen Proben im Labor. Als Indikatoren werden die Gemeinschaften der bodenlebenden Wirbellosen (Makrozoobenthos), in flacheren Gebieten auch die Pflanzengesellschaften (Makrophyten) genutzt. Diese weitgehend standorttreuen Organismengruppen im Übergangsbereich zwischen Wassersäule und Meeresboden reagieren besonders sensibel auf Veränderungen in beiden Kompartimenten und gelten daher als aussagekräftige Indikatoren für lokale und regionale Veränderungen.

Zuwendungsgeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN

Fehmarnbeltprojekt - Benthic Fauna (2008-2011)

Das Konsortium Femern A/S plant eine feste Querung zwischen Dänemark und Deutschland durch den Fehmarnbelt in der westlichen Ostsee. Teil des Genehmigungsverfahrens ist nach nationalem und internationalem Recht die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (in Dänemark VVM, in Deutschland UVS). Basis der UVS sind Fachgutachten, die einerseits den status quo ante des Vorhabensgebietes grundlegend beschreiben (baseline descriptions) und andererseits die Folgenabschätzung der zu erwarteten Belastungen für die Umwelt vornehmen (impact assessment). Das IOW ist hier Partner des DHI und von MariLim im FEMA-Konsortium (Fehmarnbelt Marine Biology Services), dessen Aufgabe die Erfassung und Bewertung sowohl der benthischen Lebensgemeinschaften und Biotoptypen, als auch der planktischen Gemeinschaften ist.

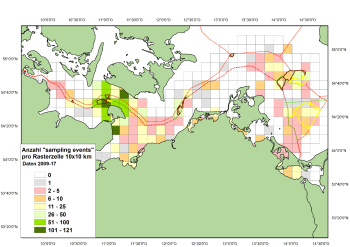

Die Aufnahme des status quo ante erfolgte in den Jahren 2009 und 2010 an insgesamt 325 Stationen. Die Wahl der Methoden und der Beprobungs-Zeitpunkt erfolgte nach standardisierten Verfahren in Abhängigkeit der Anforderungen relevanter Richtlinien.

Zuwendungsgeber: Danish Hydrographic Institute (DHI)/Fehmarnbelt-Konstortium

Benthos-Monitoring Nordsee (2008-2011)

Zuwendungsgeber: Bundeamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

Benthisches Monitoring der NATURA 2000-Gebiete in der deutschen Ostsee (2009)

Zuwendungsgeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN

Felduntersuchungen zu möglichen Auswirkungen von Offshore-Windenergieparks auf die umgebende Benthos-Ökologie auf Forschungsplattformen in der Nord- und Ostsee (BeoFINO 2) (2005-2007)

Benthologische Arbeiten zur ökologischen Bewertung von WEA-Eignungsgebieten und Kartierung von NATURA 2000 Gebieten in der AWZ der Ostsee (2002-2006)

Zuwendungsgeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN

Ökologische Begleitforschung zur Windenergienutzung im Offshore -Bereich auf Forschungsplattformen in der Nord- u. Ostsee (BeoFINO 1) (2001-2004)

AP 3: Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf marine Organismen

Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU

Ökologische Begleitforschung zur Windenergienutzung im Offshore -Bereich auf Forschungsplattformen in der Nord- u. Ostsee (BeoFINO 1) (2001-2004)

AP 2: Prozesse im Nahbereich der Piles - Ostsee

Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU

Sensitivitätskartierungen der Ostsee (2002)

Zuwendungsgeber: Sonderstelle der Küstenländer zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen, SLM

Makrozoobenthos-Datenbank (2001-2002)

Zuwendungsgeber: Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG